司法試験とは?難易度・受験資格など基本情報をわかりやすく解説

司法試験は試験制度が特徴的で、大きく分けて2つのルートがありますがその内容や合格率は大きく異なります。まずは制度をよく理解して、自分に合った戦略を立てることが賢明です。

この記事では、最初に知っておきたい司法試験の基本情報をわかりやすく解説します。

※2026年(令和8年)の司法試験より、試験の実施方式が大きく変わります。短答式試験・論文式試験ともに、法務省が用意するコンピュータを使用して解答するCBT方式が導入される予定です。これにより、短答式はコンピュータ画面上で選択肢を選ぶ形式、論文式はコンピュータに直接文章を入力して答案を作成する形式になります。

司法試験とは?まずは受験資格を得ることから

司法試験とは、法曹三者(裁判官、検察官、弁護士)になろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験です(司法試験法第1条)。

法科大学院修了者(所定の要件を満たす修了見込みの者も含む)または司法試験予備試験合格者を対象に、毎年1回7月中旬に、中1日の休みを挟んだ4日間で実施されます。

試験の出題内容や難易度、合格水準は極めて高く、法律系資格試験の最高峰と位置づけられています。

司法試験を受験するには受験資格が必要です。まずは受験資格を得るための2つのルートを知っておきましょう。

受験資格を得るには「予備試験」か「法科大学院」

受験資格を得る方法には、「予備試験ルート」と「法科大学院ルート」があります。

▼予備試験ルート

予備試験ルートは、毎年7月から翌年1月にかけて行われる「司法試験予備試験(以下、予備試験)」を受験し、最終合格することで司法試験の受験資格を得るルートです。

予備試験は最終学歴や年齢に関係なく誰でも受験可能ですが、合格率3〜4%程度の難関試験です。

【あわせて読みたい】司法試験予備試験とは?合格率・日程・科目など基本情報を解説!

▼法科大学院ルート

法科大学院ルートは、全国にある法科大学院のいずれかに入学し、2年あるいは3年の課程を修了することで受験資格を得るルートです。

令和5年(2023年)司法試験からは、法科大学院在学中でも一定の要件を満たせば修了を待たず受験できるようになりました(在学中受験資格)。

入学金・学費等の金銭的負担、単位取得のための時間的負担がかかりますが、予備試験の激しい競争を突破せずとも受験資格を得ることができます。

法科大学院生が予備試験を受験するのはなぜ?

司法試験を目指すには上記のように2つのルートがありますが、受験生の中には法科大学院ルートを進みながら予備試験を受験する人もいます。

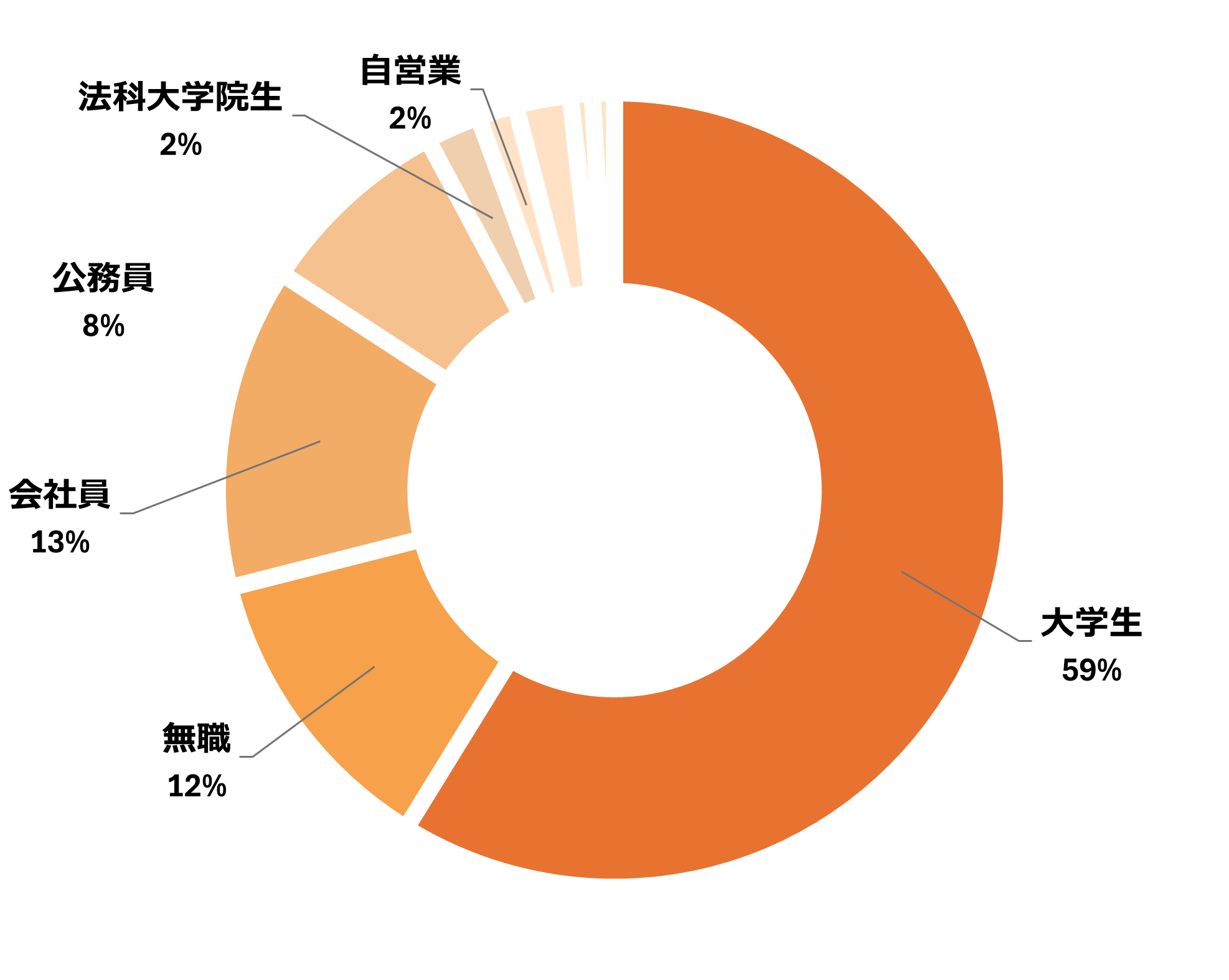

令和7年(2025年)の予備試験合格者を職業別に見ると、「法科大学院生」は全体の2%となっています。

なぜ、法科大学院ルートに進んだのに予備試験を受験するのでしょうか。理由として次の2つが考えられます。

- 「司法試験の模擬試験」として活用できるから

- 就職で高く評価されるから

まず司法試験と予備試験は、出題形式で異なる部分はあるものの、試される知識や思考力、分析力、論述力においてかなりの部分が共通しているからです。

このため「司法試験の模擬試験」と位置付けて受験する法科大学院生が一定数います。

また、予備試験合格者として司法試験を突破すると、就職やその後のキャリアにおいて高く評価されることも関係しています。

のちほど詳しく解説しますが、予備試験の難易度は司法試験よりも高く、大学院在学中に予備試験にも合格しておくと能力の高さをアピールしやすくなるのです。

難関を突破した予備試験合格者は、大手法律事務所や大企業の法務部への就職で有利になると言われています。

法科大学院生が予備試験合格でも最後まで在学するのはなぜ?

法科大学院在学中に予備試験に合格した方の中には、途中で退学せずに修了まで学び続けて法科大学院修了資格で司法試験に臨む人もいます。

例えば、法科大学院出身者として司法試験を受験することを条件に学費免除や奨学金返済免除の制度を利用しているケースです。

こういった制度の背景には法科大学院の懐事情が関係しています。

国から各法科大学院に配分される補助金等の金額には、各校の司法試験合格者数や合格率が影響します。

このため各校は学費や奨学金の優遇で優秀な学生を獲得し、自校出身者として司法試験に合格してもらおうと考えているのですが、

優秀な学生は予備試験に合格する可能性も高いので、自校出身者として受験することを条件としているのです。

【あわせて読みたい】司法試験の受験資格を得る方法は「予備試験」か「法科大学院」

司法試験の難易度・合格率・合格点

▼司法試験の合格者数・合格率の推移

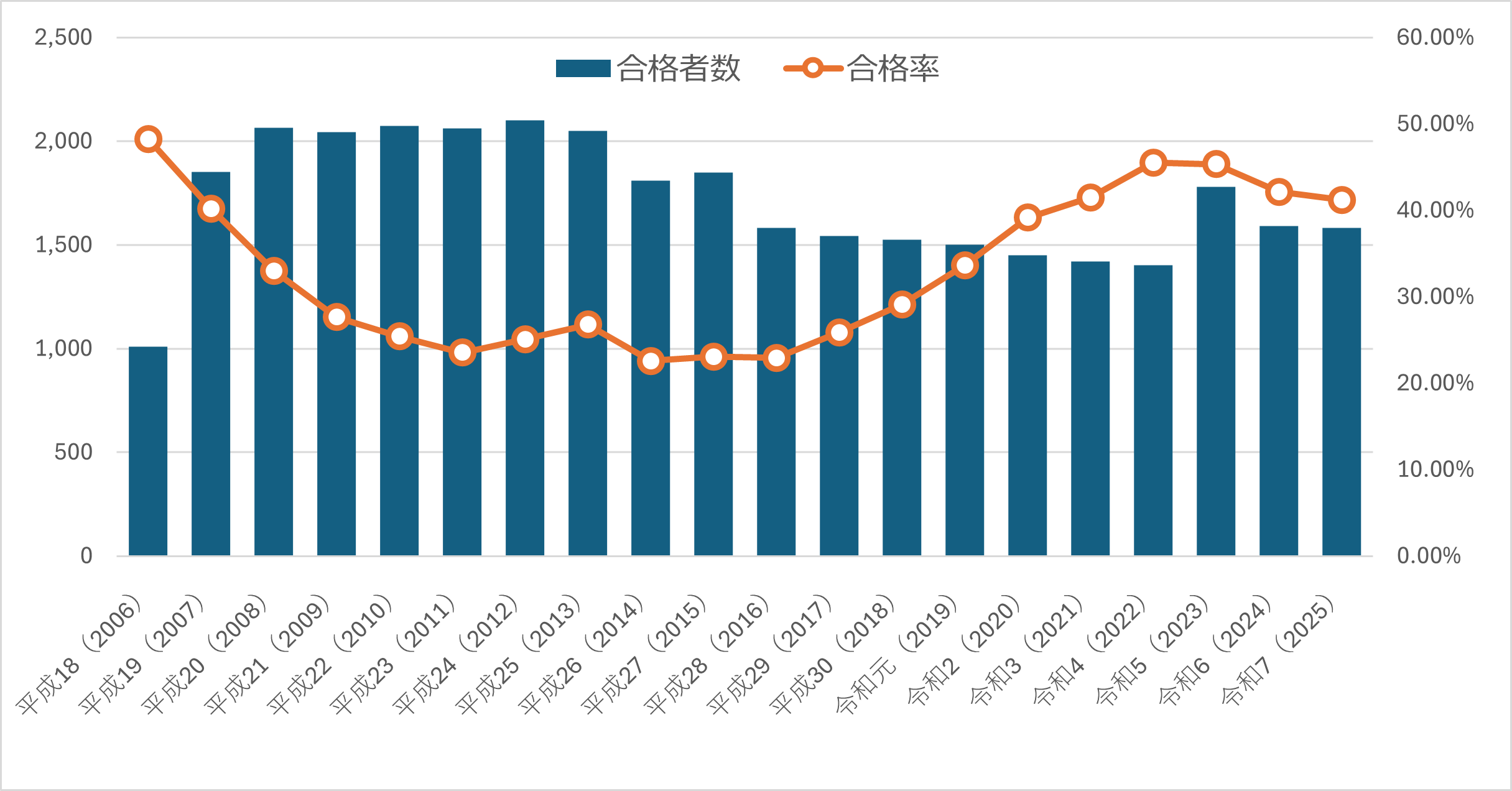

令和元年以降、司法試験の合格率は30〜45%程度で推移しています。

直近に行われた令和7年(2025年)の合格者数は1,581人で、対受験者数での合格率は41.20%でした。

▼過去の司法試験の合格者数・合格率

| 試験実施年 | 全体

(法科大学院+予備試験) | 予備試験のみ | ||

| 合格者数 | 合格率 | 合格者数 | 合格率 | |

| 令和7(2025) | 1,581人 | 41.20% | 428人 | 90.68% |

| 令和6(2024) | 1,592人 | 42.13% | 441人 | 92.84% |

| 令和5(2023) | 1,781人 | 45.34% | 327人 | 92.63% |

| 令和4(2022) | 1,403人 | 45.52% | 395人 | 97.53% |

| 令和3(2021) | 1,421人 | 41.50% | 374人 | 93.50% |

| 令和2(2020) | 1,450人 | 39.16% | 378人 | 89.36% |

| 令和元(2019) | 1,502人 | 33.63% | 315人 | 81.82% |

| 平成30(2018) | 1,525人 | 29.11% | 336人 | 77.60% |

| 平成29(2017) | 1,543人 | 25.86% | 290人 | 72.50% |

| 平成28(2016) | 1,583人 | 22.95% | 235人 | 61.52% |

| 平成27(2015) | 1,850人 | 23.08% | 186人 | 61.79% |

| 平成26(2014) | 1,810人 | 22.58% | 163人 | 66.80% |

| 平成25(2013) | 2,049人 | 26.77% | 120人 | 71.86% |

| 平成24(2012) | 2,102人 | 25.06% | 58人 | 68.24% |

| 平成23(2011) | 2,063人 | 23.54% | - | - |

| 平成22(2010) | 2,074人 | 25.41% | - | - |

| 平成21(2009) | 2,043人 | 27.64% | - | - |

| 平成20(2008) | 2,065人 | 32.98% | - | - |

| 平成19(2007) | 1,851人 | 40.18% | - | - |

| 平成18(2006) | 1,009人 | 48.25% | - | - |

【参考】法務省「司法試験の結果について」

【あわせて読みたい】最難関と言われる司法試験。難易度は実際どのくらい?

合格率の高さは「予備試験ルート」の圧勝

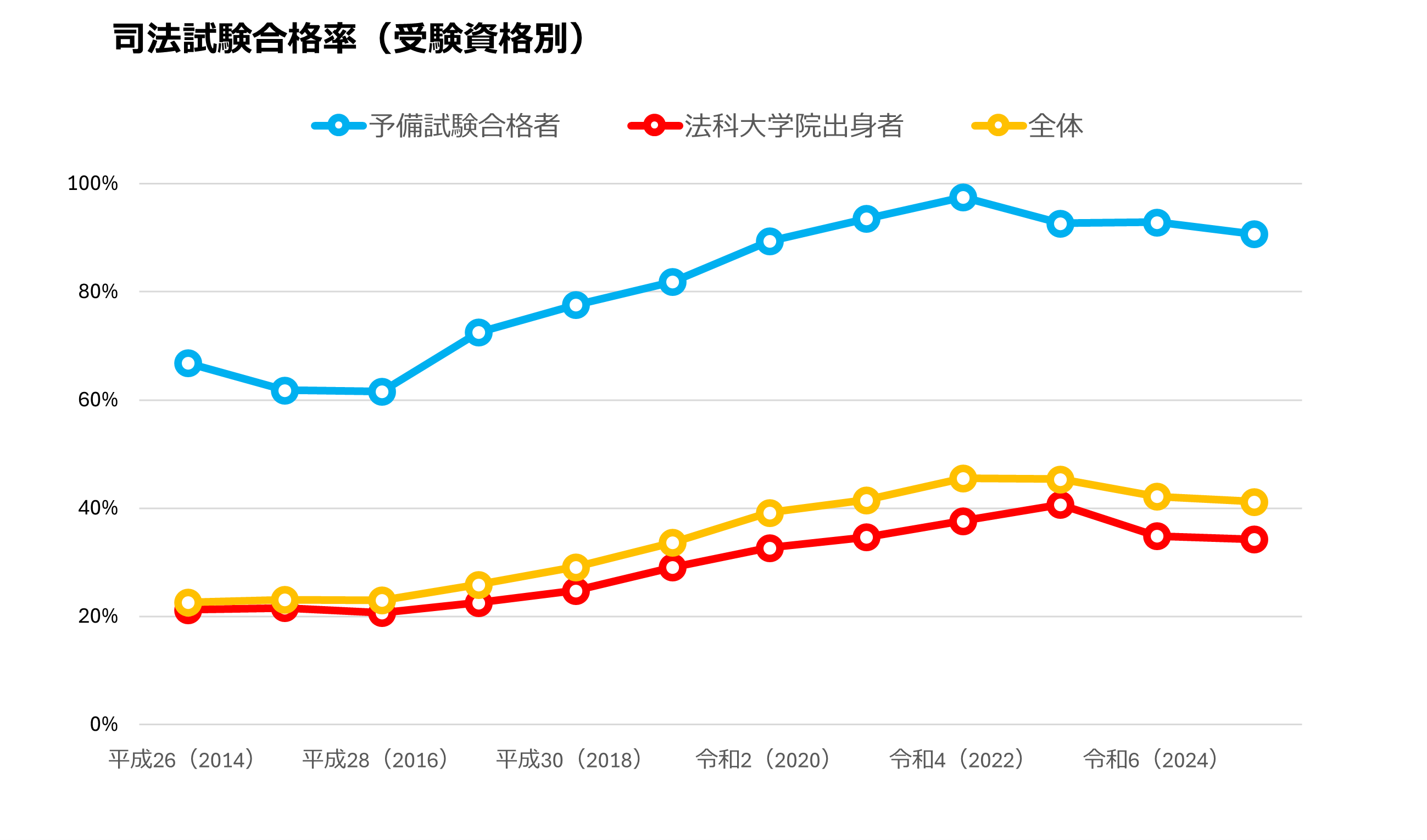

先ほど示した司法試験の合格率(30〜45%程度)は、「合格者全体」のデータでした。

一方「受験資格別」に見てみると、司法試験の合格率は予備試験合格者のみのほうが圧倒的に高いことがわかります。

特に、令和3年(2021年)以降の予備試験合格者の司法試験合格率は90%を超えています。

上記グラフは、過去10年程度の司法試験合格率を受験資格別で表したものです。

予備試験合格者の合格率(青)は、いずれの年においても法科大学院出身者(赤)や全体(黄色)の合格率を大きく上回っています。

法科大学院別の合格率

令和7年(2025年)司法試験の法科大学院別の合格率は下記のとおりです。

司法試験の法科大学院別合格率は、こちらの記事で詳しく解説しています。

【あわせて読みたい】司法試験・予備試験の合格率は?法科大学院・大学別ランキング

【あわせて読みたい】合格率ランキング!司法試験に受かる法科大学院を選ぶ5つのポイント

受験回数と合格の関係

ちなみに、司法試験の毎年の合格者データを見ると、司法試験は受験1年目が最も合格しやすいという傾向が読み取れます。その理由については、こちらの記事で解説しています。

【あわせて読みたい】司法試験は受験1年目が最も合格しやすい?

司法試験の基本情報 日程・回数制限・年齢制限など

次に、司法試験がどのように実施されているのかなど、おさえておきたい基本情報を解説します。

日程・合格発表

令和8年(2026年)司法試験は下記の日程です。

| 日程 | 試験内容 |

| 7月15日(水) | 論文式試験(選択科目、公法系科目) |

| 7月16日(木) | 論文式試験(民事系科目) |

| 7月17日(金) | 休み |

| 7月18日(土) | 論文式試験(刑事系科目) |

| 7月19日(日) | 短答式試験 |

このあとは、例年8月に短答式試験の合格発表が行われ、不合格者を除外した上で論文式試験の採点が行われます。最終的な合格者の発表は11月です。

司法試験の日程や出願手続きについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

【あわせて読みたい】司法試験と予備試験の実施日程・試験場(試験会場)

【あわせて読みたい】2025年(令和7年)司法試験の願書交付と出願手続

司法試験の回数制限

司法試験の受験には「5年間で5回」という回数制限があります。

回数制限があるのは予備試験ルートも法科大学院ルートも同じで、受験資格を取得した後、最初の4月から5年間で5回と定められているのです。

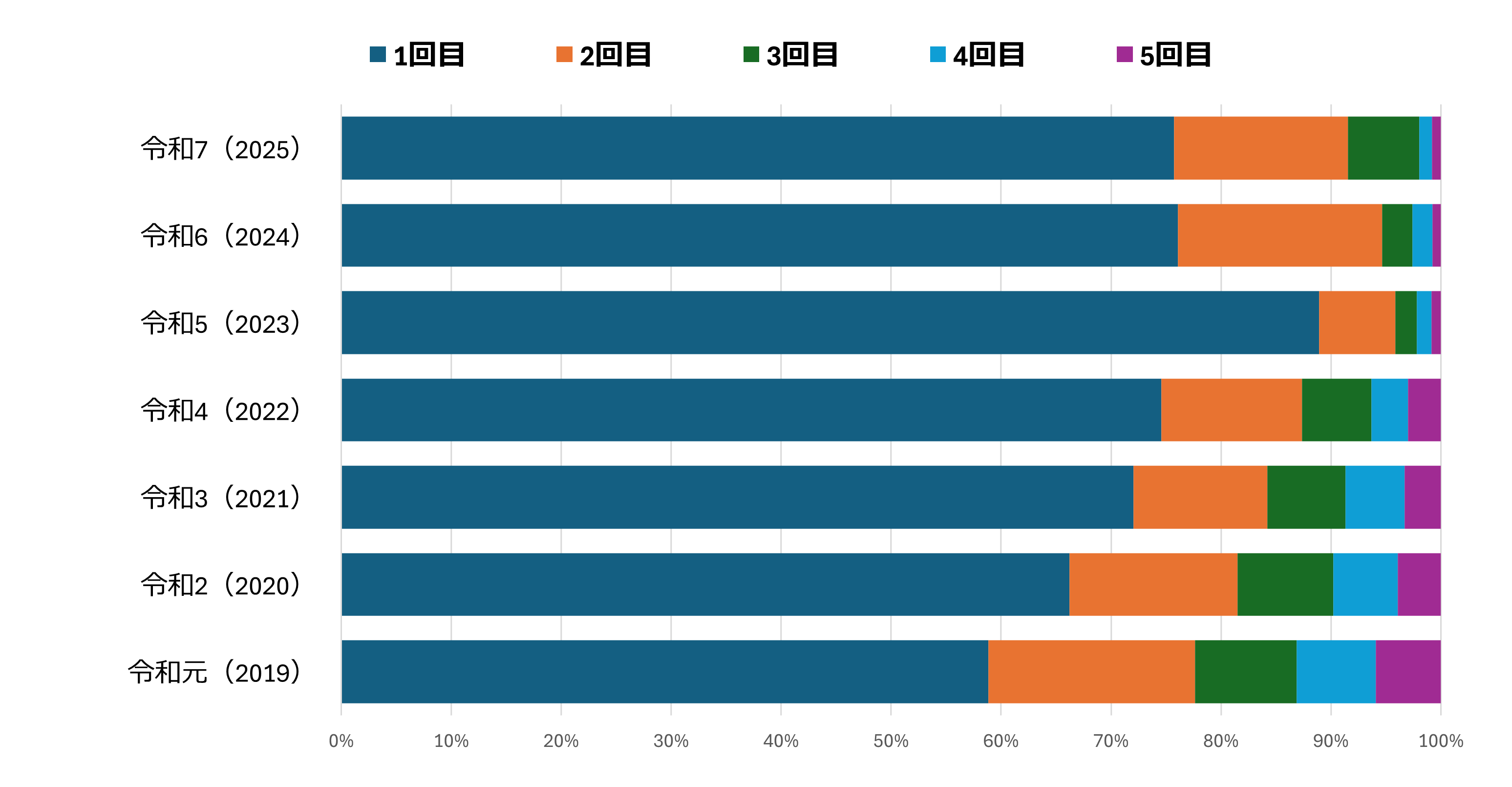

ただし実際に合格した人を受験回数で分類すると、1回の受験で合格している人が圧倒的に多くなっています。

▼司法試験合格者の受験回数

【参考】法務省「司法試験の結果について」(各年の「総合評価」)

もし「5年で5回」の期間に合格できなかった場合、「司法試験を二度と受験できなくなるのではないか」と心配になるかもしれませんが、

受験資格をもう一度取り直せば(予備試験に合格、あるいは法科大学院を修了)、また「5年で5回」の受験が可能になります。

回数制限については、詳しくはこちらの記事で解説しています。

【あわせて読みたい】司法試験は受験回数制限あり!何回で受かる?もし5回落ちたら?

ちなみに、受験回数の制限は、平成26年(2014年)の司法試験までは長らく「5年間で3回」でした。

もし3年連続で不合格だった場合は、受験可能な期間が2年残っていても受験資格が失われる制度だったのです。

このため法科大学院出身者の4人に1人が「合格できる自信がないので受験を控える」という選択をする事態となり、問題視されていました。

当時、3回の不合格で受験資格を喪失した法科大学院修了生は相当数いたようで、俗に野球になぞられて「三振者」と言われていました。

数年前や10数年前の司法試験の受験体験記を読むと、「三振」というキーワードが出てくるかもしれませんが、前述のとおり現在は「5年で5回」に変更されています。

年齢制限

司法試験の受験には年齢制限がありません。受験資格(予備試験の合格、または法科大学院の修了)を満たせば何歳でもチャレンジできます。

新司法試験がスタートした平成18年(2006年)から令和6年(2024年)までのデータを見ると、これまでの合格者の最年少は17歳、最高齢は71歳となっています。

毎年の合格者のデータを見ると、司法試験合格者の平均年齢や受験回数もわかるので、これから司法試験を目指す人にとっては合格までの道のりの参考になるでしょう。

詳しくはこちらの記事で解説しています。

【あわせて読みたい】司法試験の最年少合格は何歳?合格者の平均年齢は28歳

受験料

司法試験の受験料(受験手数料)は2万8,000円です。収入印紙で納付します。

ちなみに予備試験の受験料は1万7,500円です。

【あわせて読みたい】司法試験・予備試験の受験料はどれくらい?

司法試験の試験内容とは?

司法試験は「短答式試験」と「論文式試験」で構成されています。旧司法試験や現行の予備試験とは異なり、「口述試験」はありません。

短答式試験とは?試験形式・科目・配点・合格点・合格率

▼【短答式】試験形式

短答式試験はマークシート方式で行われる試験です。ここでは「法曹三者」に必要な法律の専門知識や法的論理に基づいて未知の事象を推測する力などが問われています。

※令和8年(2026年)実施の試験より、コンピュータを使用して解答するCBT方式で行われる多肢選択式の試験となります。

▼【短答式】試験科目

民法、憲法、刑法の3科目です。法学部の授業科目のように「刑法総論」「民法・契約法」という分節がされているわけではなく、刑法なら刑法の、民法なら民法の全範囲から出題されます。

▼【短答式】試験時間・配点

| 科目 | 試験時間 | 配点 |

| 民法 | 1時間15分 | 75点 |

| 憲法 | 50分 | 50点 |

| 刑法 | 50分 | 50点 |

▼【短答式】合格基準

短答式試験の突破には、2つのハードルを越える必要があります。

- 各科目とも、満点の4割以上を得点すること(最低ライン:憲法20点以上、民法30点以上、刑法20点以上)

- 3科目の合計で合格最低点以上を得点すること

▼【短答式】合格点・合格率

| 試験実施年 | 合格点 | 合格点の得点率 | 短答合格率 |

| 令和7(2025) | 81点 | 46.29% | 75.63% |

| 令和6(2024) | 93点 | 53.14% | 78.27% |

| 令和5(2023) | 99点 | 56.57% | 80.17% |

| 令和4(2022) | 96点 | 54.86% | 80.92% |

| 令和3(2021) | 99点 | 56.57% | 78.04% |

| 令和2(2020) | 93点 | 53.14% | 75.43% |

| 令和元(2019) | 108点 | 61.71% | 73.60% |

論文式試験とは?試験形式・科目・配点・平均点・合格率

▼試験形式

論述式は記述式の筆記試験です。専門的な学識だけでなく、法的な分析や構成ができるかどうかなどの論述の観点も評価されます。

なお、司法試験全体の配点割合は「短答:論文=1:8」となっています。つまり合否の鍵を握るのは配点が圧倒的に高い論文式試験であり、受験勉強は論文対策が中心になるでしょう。

※令和8年(2026年)実施の試験より、コンピュータに直接入力して答案を作成するCBT方式で行われる論述式の試験となります。

▼科目

公法系(憲法・行政法)、民事系(民法・商法・民事訴訟法)、刑事系(刑法・刑事訴訟法)に、各自で選んだ選択科目(倒産法・租税法・経済法・知的財産法・労働法・環境法・国際公法・国際私法の8科目の中から1つ)を加えた合計8科目です。

各法律の全範囲の中から出題される点は短答式試験と同じです。

▼試験時間・問題数・配点

| 科目 | 試験時間 | 問題数 | 配点 |

| 選択科目(※2) | 3時間 | 2問 | 1問50点

(計100点) |

| 公法系(憲法) | 2時間 | 1問 | 100点 |

| 公法系(行政法) | 2時間 | 1問 | 100点 |

| 民事系(民法) | 2時間 | 1問 | 100点 |

| 民事系(商法) | 2時間 | 1問 | 100点 |

| 民事系(民事訴訟法) | 2時間 | 1問 | 100点 |

| 刑事系(刑法) | 2時間 | 1問 | 100点 |

| 刑事系(刑事訴訟法) | 2時間 | 1問 | 100点 |

| 合計 | 17時間 | 9問 | 800点 |

※2:選択科目は、倒産法、租税法、経済法、知的財産法、労働法、環境法、国際関係法(公法系または私法系)から1科目を選択。

【参考】法務省「司法試験の方式・内容等の在り方について」、法務省「司法試験の仕組み」

▼【論文式】合格者の平均点・合格率

| 試験実施年 | 平均点(※1) | 平均点の得点率 | 合格率(※2) |

| 令和7(2025) | 390.26点 | 48.78% | 54.48% |

| 令和6(2024) | 385.63点 | 48.20% | 53.82% |

| 令和5(2023) | 392.01点 | 49.00% | 56.56% |

| 令和4(2022) | 387.16点 | 48.40% | 56.26% |

| 令和3(2021) | 380.77点 | 47.60% | 53.18% |

| 令和2(2020) | 393.50点 | 49.19% | 51.92% |

| 令和元(2019) | 388.76点 | 48.60% | 45.70% |

| 平成30(2018) | 378.08点 | 47.26% | 41.56% |

※1:その年の総合合格の最低点をクリアした人の平均点。

※2:短答合格者のうち総合合格者の割合。

【あわせて読みたい】司法試験・予備試験の問題(短答・論文)の特徴と対策

合否判定の流れ

司法試験の合否判定は、次のような流れで行われます。

【短答式試験の採点】

すべての科目で最低ライン(満点の40%以上)をクリアしている。

3科目合計得点でその年の合格最低点をクリアしている。

↓

【短答式試験の合否が決定】

論文式試験の答案の採点は、短答式合格者のみ行われる。

↓

【論文式試験の採点】

すべての科目で最低ライン(満点の25%)をクリアしている。

| 科目 | 最低ライン | 満点 |

| 民事系 | 75点 | 300点 |

| 公法系・刑事系 | 50点 | 200点 |

| 選択科目 | 25点 | 100点 |

※旧司法試験や予備試験のような、論文式試験単独の合格点は設定されていない。

↓

【総合評価】

司法試験の最終的な合否は、総合点(短答式試験の得点と論文式試験の得点の合算)で決まる。

総合点 = 短答式試験の得点 + ( 論文式試験の得点 ×1400/800 )

合格者数は「1,500人台」が1つの目安

資格試験の一種としての建前として、抽象的な合格水準が設けられていますが、実態は少し異なります。

難易度に関する項目でも触れたとおり、政策目標として毎年1,500人台の合格者数が決められているので、事実上は合格ラインは人数で調整されていて、相対評価となっています。

まとめ

司法試験を目指すなら最初に知っておきたい基本情報について解説しました。

- 司法試験の受験資格を得る方法は「予備試験ルート」と「法科大学院ルート」の2つがある。

- 近年の司法試験の合格率は30〜45%程度だが、予備試験合格者に絞ると90%を超えている。

- 司法試験は短答式試験と論文式試験で構成され、合否を分ける論文式試験の対策をしっかり行う必要がある。

独学で合格したい人には、オンライン通信講座の「スタディング 司法試験・予備試験講座」がおすすめです。

スマホからいつでもどこでも学習でき、短期合格者の勉強法を取り入れたカリキュラムで効率的に合格を目指せます。

ぜひ講義動画や問題集を無料で体験してみてください。

司法試験・予備試験講座を、今すぐ無料でお試しできます!

無料会員登録で4大特典を進呈!

スタディングメソッドとは

スタディングでは、長年にわたり、短期合格者がどのように学習しているかの研究を行ってきました。さらに、心理学、脳科学など、人間の能力向上に関する知見を組み合わせることで、だれでも短期合格者と同じように効率的に実力を高めるための独自の勉強法「スタディングメソッド」を磨き上げてきました。