AI問題復習ガイド

AI問題復習は、個人別に最適なタイミングで復習問題を出題する画期的な機能です。

これにより、さらに効率的に復習を行えるようになりました。

※特許番号(特許第7112694号)

AI問題復習とは?

AI問題復習は、AIが最適なタイミングで復習問題を自動出題する画期的な機能です。これにより、効率的に実力をアップすることができます。

※特許番号(特許第7112694号)

1. 従来の問題復習の問題点

試験対策では問題が解けるようになるのが重要です。問題は復習を繰り返すことで解けるようになります。しかし、従来の復習方法には以下のような問題があり、多くの方が合格できない原因になっていました。

-

問題を復習しない

問題を復習しないと試験までに忘れてしまいます。特に間違った問題を繰り返し復習するのが重要です。 -

前回学んでから復習するまで時間が空きすぎ復習までの時間が長すぎると完全に忘れてしまい、覚えなおすのに時間がかかってしまいます。

-

問題の復習に多くの時間がかかり、全部やりきれない復習する際に全部の問題を何度も解きなおすのは時間がかかります。理解した問題ではなく、理解していない問題に多く時間を使った方が効率的です。

2. AI問題復習の特長とメリット

AI問題復習は、このような問題を解決し、限られた時間の中で効率的に実力アップができる機能です。

AI問題復習では、設問ごとにあなたの「理解度(現在どれぐらい確実に覚えているかを表す数値)」を記録し、一度解いた問題の復習のタイミングが自動的に設定されます。

毎日、今日解くべき問題が自動的に出題されるため、効率的に復習ができます。

-

問題を忘れずに復習できる毎日、今日解くべき問題が自動的に出題されるので、復習を忘れることがありません。

-

AIが最適なタイミングで出題AIが復習するのに最適なタイミングで出題するため、効率的に実力を上げられます。

-

少ない時間で実力をアップできる理解度が低い問題から出題され、理解度が高くなるにつれて出題間隔が長くなるため、時間を効率的に使えます。

3. AI問題復習の基本的なしくみ

人間は一度覚えたことでも、時間が経つと忘れてしまいます。そのため、復習を繰り返すことで、記憶を定着させる必要があります。最初はすぐに忘れてしまうことでも、復習を繰り返すことでしっかり覚えることができます。

AI問題復習では、この人間の性質を利用し、最適なタイミングで復習問題を出題します。最初は短い出題間隔で出題し、記憶が定着してきたら長い出題間隔にすることで、効率的に復習できるようにしています。

AI問題復習では、受講者ごと、問題ごとに「理解度」という数値を持ちます。受講者が問題を正解するたびに理解度が増え、理解度が大きくなるにつれ、次回の出題間隔が長くなります。また、問題を間違えると、理解度が減り、次回の出題間隔が短くなります。つまり、理解度が低い問題、間違った問題を、短い間隔で出題することにより、苦手な問題でも覚えることができます。

さらに、受講者が正解した場合、その問題が「簡単」と感じた場合は、理解度を大きく上昇させることで次の出題間隔を長くします。これによって、簡単な問題に時間を使わなくてよくなるので学習が効率化します。

逆に、受講者が正解した場合でも、その問題が「難しい」と感じた場合は、理解度の上昇を少なくすることで出題間隔を普段よりも短めにします。そうすることで、復習頻度と回数が増えるため、苦手な問題でも着実に覚えることができます。

復習間隔については、AIを使って最適なタイミングになるように設定されています。AIを使った仕組みについては、AI問題復習の仕組みをご覧ください。

AI問題復習の使い方(基本編)

AI問題復習の基本操作は、とても簡単です。AIがあなたの代わりに、毎日の復習問題を自動で出題してくれるため、どの問題を復習するかに悩む必要がないからです。まずは、基本的な使い方から見ていきましょう。

1. AI問題復習トップページへの移動

AI問題復習を行うには、スタディングのマイページのサイドメニュー「AI問題復習」をクリックするか、通常の問題練習を解いた後に表示されるページから「AI問題復習」をクリックし、AI問題復習トップページに移動します。

| ・PC | ・スマホ |

|

|

2. AI問題復習トップページの説明

AI問題復習トップページでは、今日行うべき復習問題の数が表示されており、問題復習を開始することができます。さらに、復習のレポートを見たり、細かい設定したりする事ができます。また、AIを使わず、手動で復習する問題を指定する「カスタムモード」で復習することも可能です。ここでは、まず画面の概要を簡単に見たうえで、使い方を説明します。

-

1AIモード今日解くべき問題が、最適なタイミングで自動的に出題される、AIモードをご利用出来ます。

-

2カスタムモード前回間違えた問題や要復習にチェックした問題などを、手動で問題を選択し復習出来る、カスタムモードをご利用出来ます。

カスタムモードの使い方はこちら -

3本日の復習問題数今日復習すべき問題数が表示されます。復習出来なかった場合は、翌日の出題問題として加算されます。

問題数は、AIモードで出題する1日あたりの最大問題数を設定したり、出題範囲を限定することで、出題数を絞り込むことができます。「i」マークをクリックすると、現在の問題数の絞込に関する設定が確認できます。また、リンクからAI問題復習設定ページへ移動できます。(2023/4/24追加)

※AI問題復習機能は、2022/7/27にリリースしたため、7/27以降に、レッスンページの各モードや、AI問題復習で解答した問題について、復習のタイミングが訪れると、出題されます。

※7/27以前に受講済みの問題をAIモードで出題させたい場合は、レッスンページの各モードや、AI問題復習のカスタムモードで、改めて問題を解きます。

そうしますと、個人別に最適なタイミングで出題されるようになります。 -

4出題一覧/出題範囲今日復習する問題の一覧を表示します。こちらから出題範囲を変更できます。

-

5解く問題数を変更する今回解答する問題数を変更することができます。問題数を変更した場合、問題一覧の順に指定した問題数が出題されます。(2023/4/24追加)

-

6問題復習を開始する選択した問題の復習を開始します。

-

7AIモードについてAI問題復習の機能説明ページへ移動します。

-

8AI問題復習レポートAI問題復習レポートページへ移動します。復習履歴・復習予定・理解度の分布を確認出来ます。

-

9AI問題復習設定AI問題復習設定ページへ移動します。

-

10明日以降の復習を行う明日以降に復習する予定の問題を、今日復習する問題として設定します。

3. AI問題復習の始め方

AI問題復習の基本的な使い方はとてもシンプルです。 最初に「本日の復習問題数」を確認しましょう。ここには今日復習すべき問題数が表示されています。 あとは、「問題復習を開始する」ボタンをクリックすれば、復習問題が開始されます。

4. 問題の解き方

問題が出題されたら、通常の問題練習(練習モード、復習モード)と同じように問題を解いていきます。 問題に正解した場合は、解説画面の下に、以下のように「問題は難しかったですか?」という欄が表示されます。

ここで、問題が難しかった場合には「難しい」、簡単だった場合は「簡単」を選択してから、「次の問題へ」をクリックしてください。ここは、時間をかける必要はなく、「あなたがどう感じたか?」を直感的にすばやく答えてください。

自信をもって正解できた問題は「簡単」、自信がなかったけど正解した問題は「難しい」、それ以外を「普通」とすれば結構です。

問題を解くたびに問題毎のあなたの理解度が更新されていきます。正解すると理解度は上昇しますが、ここで「難しい」を選択した場合は、「普通」よりも理解度の上昇幅が小さくなり、次の復習タイミングがより早くなります。また、「簡単」を選択した場合には、「普通」よりも理解度の上昇幅が大きくなり、次の復習タイミングが遅くなります。理解度が100(もしくは設定した理解度)になると、問題は完了して出題されなくなります。

つまり、「難しい」を選択すると、次の復習はより早くなり、完了するまで復習回数は多くなります。「簡単」を選択すると、次の復習はより遅く、完了までの復習回数は少なくなります。これを理解しておくと、このボタンによって、次の復習のタイミングをコントロールできるようになり、効率的に復習ができます。

なお、問題が不正解だった場合には、理解度は自動的にマイナスされ、このボタンは表示されません。

理解度と復習タイミングの関係の詳細については、理解度と復習間隔(インターバル)をご覧ください。

5. AI問題復習の結果画面

AI問題復習が終了すると、結果画面が表示されます。

出題一覧の表では、問題毎に理解度がどう変化したのかが表示されます。理解度が100(もしくは設定した理解度)になると、問題は完了して出題されなくなります。

また、問題毎に次回復習日が設定されます。理解度が高ければ高いほど次回復習日は遅くなります。

AI横断復習で間違えた問題がある場合や、自己評価が低い問題がある場合、本日の問題は完了しません。この場合は、結果画面の下の方に、再度、AI問題復習を促すメッセージが表示されますので、もう一度AI問題復習を行いましょう。

本日の問題が全て完了すれば、このメッセージは表示されなくなります。

日々AI問題復習を繰り返すことで、最終的に全ての問題の理解度が100になれば、全部の問題が完全に理解できた、ということです!これを目指して頑張りましょう。

AI問題復習の使い方(応用編)

これまで見たように、AI問題復習は簡単な操作で行うことができます。一方で、様々なカスタマイズ、情報表示ができる高度な機能も搭載されています。ここからは応用的な機能を見ていきましょう。

1. 出題一覧の確認

今日の問題を始める前に、出題される問題の一覧を確認することができます。AI問題復習のトップページで「出題一覧/出題範囲」をクリックすると、出題される問題と、現在の理解度、前回の復習日などを見ることができます。

-

1出題一覧今日解くべき問題の一覧が出題順に表示されます。

講座/設問 設問リンクを押下する事で、設問解説ページへ移動します。 理解度 設問の理解度を表示します。 前回復習日 前回学習した復習日を表示します。 次回復習日 次回AIモードにて抽出される、復習予定日を表示します。 -

2出題範囲の変更上記の出題一覧画面で、さらに今日解くべき問題を絞り込むことができます。例えば、今日解くべき問題数が多すぎる場合や忙しくてあまり時間が無い場合、「今日は一部だけ解いて、明日残りを解こう」という場合などに使用できます。

(なお、今日の問題が終わらなかった場合には、明日残りの問題が自動出題されるので、必ずしも本機能を使う必要はありません)

絞り込みは「コース・カテゴリ・レッスン」や、「科目」で行うことができます。

-

-

1コース・カテゴリ・レッスンで選択出題される問題をコース・カテゴリ・レッスンで絞り込む事が出来ます。

-

2科目で選択出題される問題を科目で絞り込む事が出来ます。

-

3設定を保存選択したコースや科目の設定を保存できます。(2023/4/24追加)

-

2. 解く問題数を変更する

出題範囲を絞り込むのとは別に、今から解く問題数を変更することもできます。

例えば、電車で3駅移動する時間だけAI問題復習を行いたい場合、「10問ずつコツコツ完了させていきたい」という場合に使用できます。

(2023/4/24追加)

3. AI問題復習レポートを見る

AI問題復習には、学習に役立つ様々なレポートが搭載されています。

レポートを見るには、AI問題復習のトップページで「AI問題復習レポート」をクリックしてください。

-

1今日の問題今日復習すべき問題数を表示します。

-

2今日終了今日終了した問題数を表示します。

-

3完了した問題目標としている理解度まで達した問題数を表示します。

-

4学習中の問題学習中の総問題数を表示します。

日毎に問題を解いた問題数を集計し、グラフ表示します。日々、どれぐらい復習しているかを確認することができます。

日毎に今後復習する問題数を集計し、グラフ表示します。今後、問題がいつどれぐらい出題されるかという予定を確認できます。

-

1復習対象すべて/絞込ありグラフに表示させる問題について、復習対象のすべての問題を表示させるか、「1日の復習問題数の制限設定」や「出題範囲の変更」で絞り込まれた状態で表示させるかを選択できます。(2023/4/24追加)

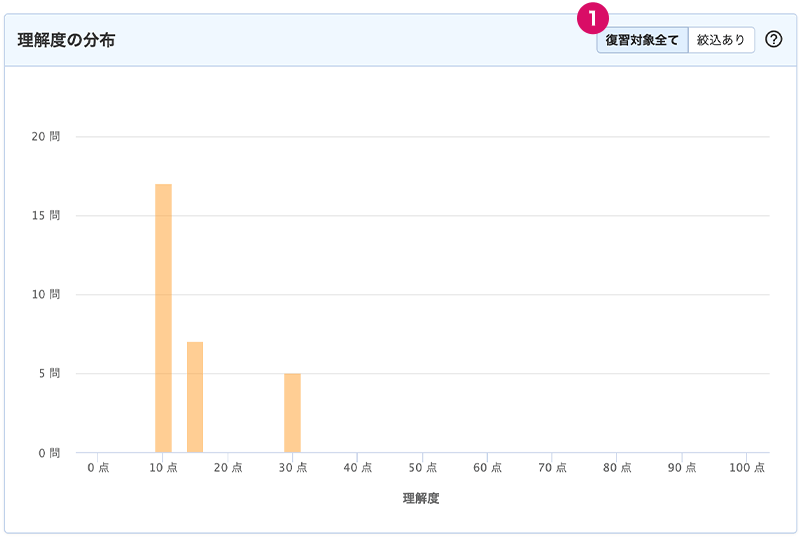

復習している問題の理解度の分布をグラフ表示します。復習問題の理解度がどれぐらいか、完了している問題がどれぐらいあるか等を確認できます。最初は左側(理解度が低い)のグラフが高くなりますが、日々復習を進めることで、右側(理解度が高い)グラフが高くなってくるはずです。理解度100(もしくは設定した理解度)になるまで毎日復習を続けましょう。

-

1復習対象すべて/絞込ありグラフに表示させる理解度について、復習対象のすべての理解度を表示させるか、「出題範囲の変更」で絞り込まれた状態で表示させるかを選択できます。(2023/4/24追加)

4. 明日以降の復習を行う

今日の復習問題がすべて終わった後で、もっと問題を解きたい場合などは、明日以降の復習を今日先取りして行うことができます。これを行うには、AI問題復習トップページで「明日以降の復習を行う」をクリックします。

「明日以降の復習を行う」画面で、何日後の復習問題を解きたいかを選択します。例えば、明日の分を今日行いたい場合には、「1日後」を選択します。これを行うことで、AI問題復習の出題一覧が「1日後」の状態になり、明日の分を先取りして復習することができます。

※明日以降に復習予定の問題があったとしても、その問題を、今日すでに解答し、正解している場合は、今日の復習として出題させることはできません。

5. AI問題復習設定

AI問題復習の設定を個別に設定することができます。

-

1AI問題復習機能設定問題復習でAI問題復習機能(AIモード)を使用するかどうかを設定できます。オフにした場合は、AIモードが表示されずに、カスタムモードのみ使用可能になります。また、問題ごとの理解度の更新が行われなくなります。

-

2問題の完了設定問題が完了する理解度を変更できます。デフォルトでは100点になっています。問題の理解度が設定した値に達すると、問題は完了し出題されなくなります。 この値を増やすことで、問題が完了するまでの復習回数を増やすことができます。

-

31日あたりの最大問題数1日に出題される問題数を制限する事が出来ます。ただし、この制限が適用された場合、本来は今日出題されるはずだった問題は、明日に繰り越されることになるため、値を小さくしすぎると完了しない復習問題が蓄積されてしまう点にご注意ください。

-

4出題間隔設定復習間隔を狭めたり、広めたりすることができます。 AI問題復習では問題の理解度によって、次回出題される間隔が決定します。グラフには、問題の理解度と出題間隔の関係が表示されています。理解度の高い問題ほど、次回出題される間隔が長くなっています。 下部のつまみを動かすことで、自分にあった復習間隔に調整することが可能です。

-

【狭いを設定】次回出題される間隔がより短くなります。

復習間隔を短くしたい場合は、つまみを狭いに設定してください。 -

【広いを設定】次回出題される間隔がより長くなります。

復習間隔を長くしたい場合は、つまみを広いに設定してください

-

6. カスタムモードの使い方

AI問題復習では、AIが最適なタイミングで出題してくれる「AIモード」と、自分で復習する問題の条件を指定できる「カスタムモード」の、2種類の機能を使い分けることができます。また、従来の「問題横断復習機能」は、カスタムモードとなっています。

例えば、毎日の復習はAIモードを使って自動的に行い、試験直前に前回間違った問題を総復習をしたい場合にはカスタムモードで復習する、といった柔軟な学習が可能です。

カスタムモードの使い方はこちらをご覧ください。

参考:AI問題復習の仕組み

AI問題復習は、受講者が考えなくても最適なタイミングで復習問題を出題してくれる便利な機能です。そのため、内部の仕組みを知っている必要はありませんが、ご興味のある方のために、仕組みの概要をご説明します。

理解度と復習間隔(インターバル)

AI問題復習では、問題ごと、受講者ごとに理解度という数値を持っています。問題を正解するたびに理解度は増え、理解度が100(もしくは設定した値)になると問題は「完全に理解した」とみなして完了となります。

理解度が増えるにつれて、次回までの復習間隔(インターバル)は長くなります。

これらは、理解度が高い記憶は、忘却しにくくなり、思い出せる確率(正解率)が高まるという、人間の記憶の性質を利用しています。これを図解したのが以下の図です。

ある問題について、最初は理解度が0からスタートします。最初は間違えたとしても解説を読んだりして、一旦は「覚えた」と思うでしょう。しかし、少し経つと忘れてしまいます。これは、理解度がまだ低かったので、時間が経ったときに忘却してしまう(思い出せる確率が下がる)ためです。

その問題を繰り返し解くと、忘れにくくなっていきます。これは、理解度が問題を解くたびに高まるためです。また、繰り返し解いているうちに、「簡単だ!」と感じるかもしれません。これは、理解度が大きく上がっていることを表しています。この場合、より忘れにくくなるため、復習間隔を長くしてもあまり忘れません。次の復習間隔を長くすることができれば、毎日の復習時間を減らせるので、忙しい毎日の中で試験勉強をしている皆様には便利です!

このようにして、なるべく少ない勉強時間(労力)で、効率的に実力を高めるのが、AI横断復習の目的です。

AIを利用した復習間隔の最適化

スタディングでは、多くの受講者の方が日々問題を解いており、膨大な学習履歴がデータベースに蓄積されています。

その学習履歴をもとに、上の図のように、問題の理解度と、復習間隔(インターバル)、問題の結果(不正解、難しい、普通、簡単)の関係を表すグラフを作成できます。例えば、あるユーザがある問題(理解度50)を前回解いてから3日後で解いたとき、結果が普通(正解)だった場合には、理解度50、インターバル3日を表す場所に「〇」をプロットします。 こうすることで、上の図のように問題練習の結果データを、たくさんのプロットとして表現できます。

ここで、AI(機械学習)を使い、正解率Pの際のインターバル曲線を求めることができます。インターバル曲線というのは、正解率をPと置いたときの、理解度とインターバルの関係です。

例えば、上の図では、正解率が95%、90%、80%の際のインターバル曲線を表しています。正解率90%の線に比べて、正解率95%の線は左上の方にあります。これは、同じ理解度であっても、復習までの間隔(インターバル)が長くなると正解率が下がってしまう事を表しています。

スタディングでは、講座毎にこのインターバル曲線を機械学習で求めています。また、講座毎に実現したい正解率を、試験の難易度・学習期間など複数の要素により決定しています。上記図のように正解率の目標を決めると、理解度とインターバルの関係が求まるため、問題を解いて理解度が更新された際の、次回復習タイミングが決定されるようになっています。

また、AI問題復習では、受講者の好みによって、個別に目標正解率を調整する機能もあります。(※5. AI問題復習設定)これにより、目標正解率を高めると、インターバルは短くなり(忘れる前に出題される)、目標正解率を低くするとインターバルは長く(ある程度忘れることを許容する)なります。

このように、人間の記憶の仕組みを利用し、機械学習を活用して効率的な問題復習を実現したのが、AI問題復習機能です。

各講座の復習プラン

目指す資格によって、理想的な復習プランは異なります。

そこで、スタディングのAI問題復習機能では、資格ごとに短期合格された方の復習回数を分析し、復習プランに反映しました。

画面の指示に従うだけでそれぞれの資格の合格者と同様のペースで復習することが可能です。

ビジネス・経営IT法律 |

会計・金融不動産医療公務員語学 |

いますぐ無料でお試しできますスタディングは短期間で合格した人の勉強法を徹底的に研究し、だれでも・いつでも・どこでも、短期合格者と同じように効率的に学習できるように開発された究極の試験対策講座です。 スマートフォン、携帯音楽プレーヤー、タブレット、ノートPC等で学べるため、忙しい方でも、場所と時間を選ばずに試験勉強ができます。 いつでもどこでも学習できるスタディングで、スキルアップ、転職、独立に生かせる人気のビジネス資格を取得しましょう! そのスタディングを無料でご受講いただけます。動画講座、問題集、過去問や冊子等も無料で進呈していますので、どうぞご活用ください!

|

| 無料講座と無料セミナーを視聴する |